2020年,重庆到底是一个怎样的城市?

重庆,风头正劲。

人们赋予了它无数称号。

它雾气浓厚,人称“雾都”。

▼请横屏观看

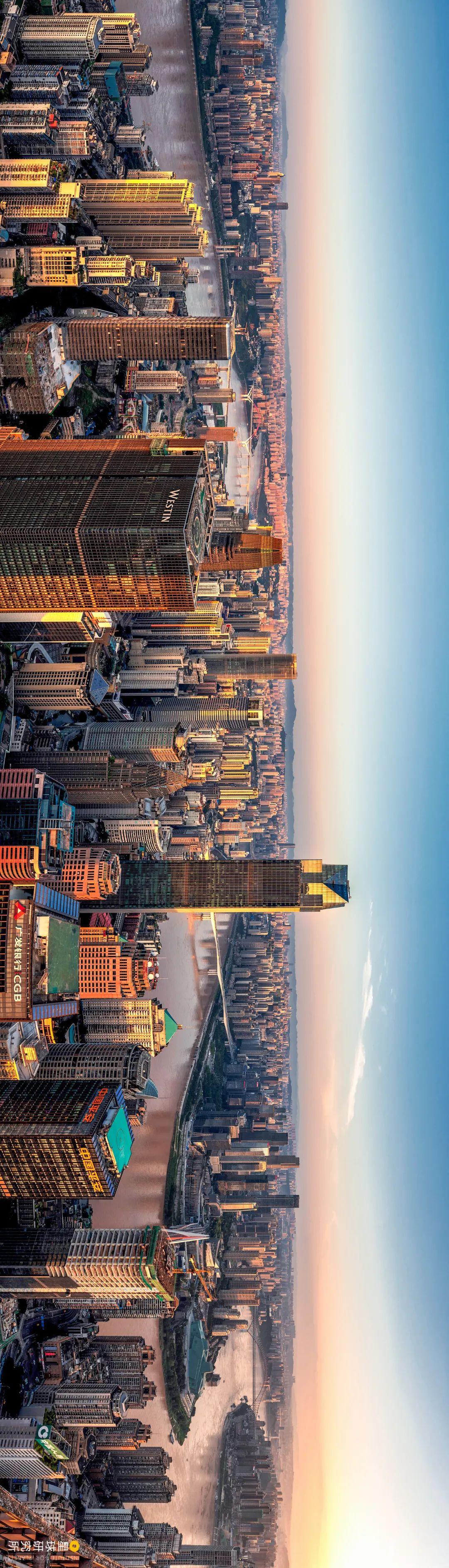

它高楼林立,层次感极强,人称“赛博朋克”。

▼

它的道路与轨道交通上天入地、飞檐走壁,人称“3D魔幻”。

▼

此外还有“火锅之都”“桥梁之都”等各种标签,堪称中国新获标签最多的城市。

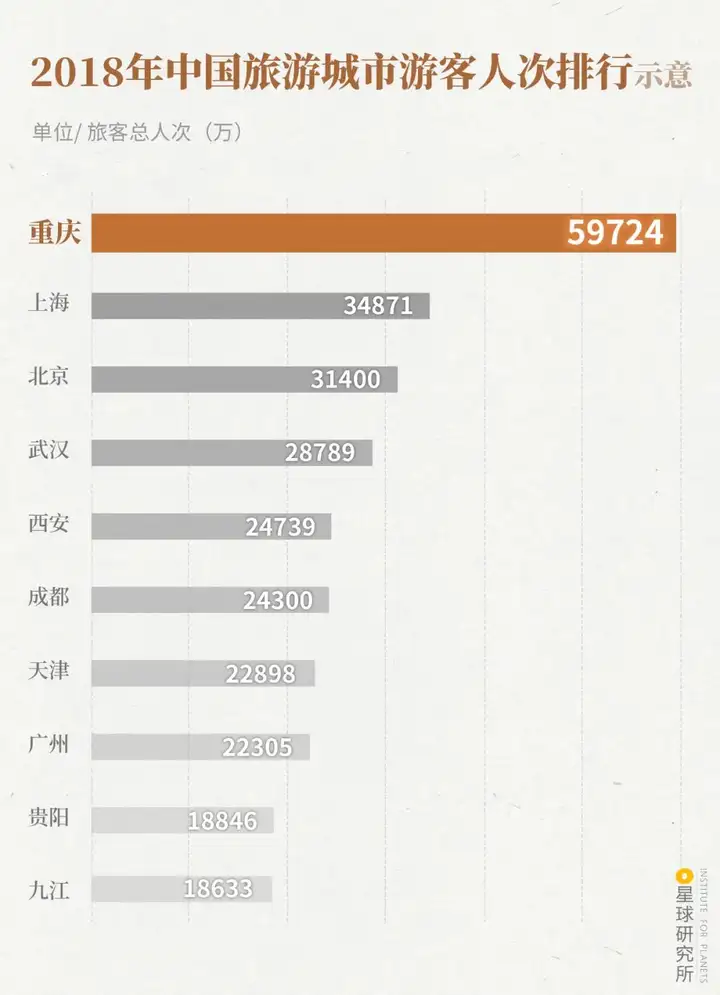

众多的标签吸引了无数游客奔向重庆,旅游人次连续三年位居全国第一。

▼

然而重庆绝不是一时的“网红”。

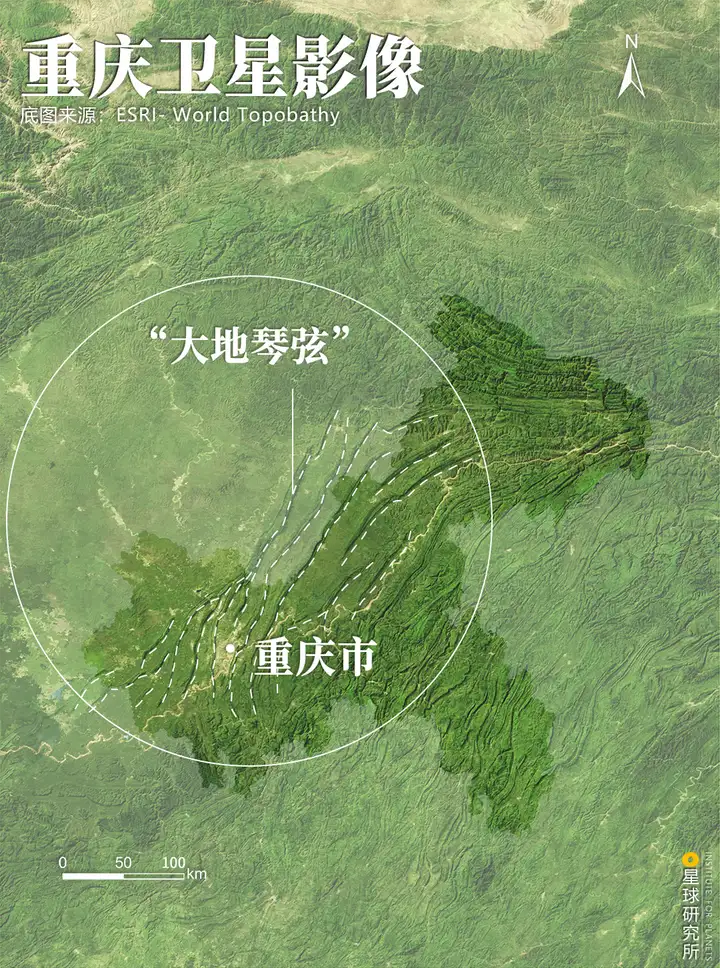

当我们以地理的视角观察,会发现重庆的地表上,数十条山岭从东北向西南近乎平行排布,如同大地的琴弦。

琴弦再加上外围更加高耸的山地,就构成了"禁锢"重庆发展的强大力量。

▼

但是重庆却凭借另一种自然之力,以及无数普普通通重庆人的努力,解锁了这种力量的禁锢,并把自身打造成了中国最火爆的人间。

01 山的禁锢

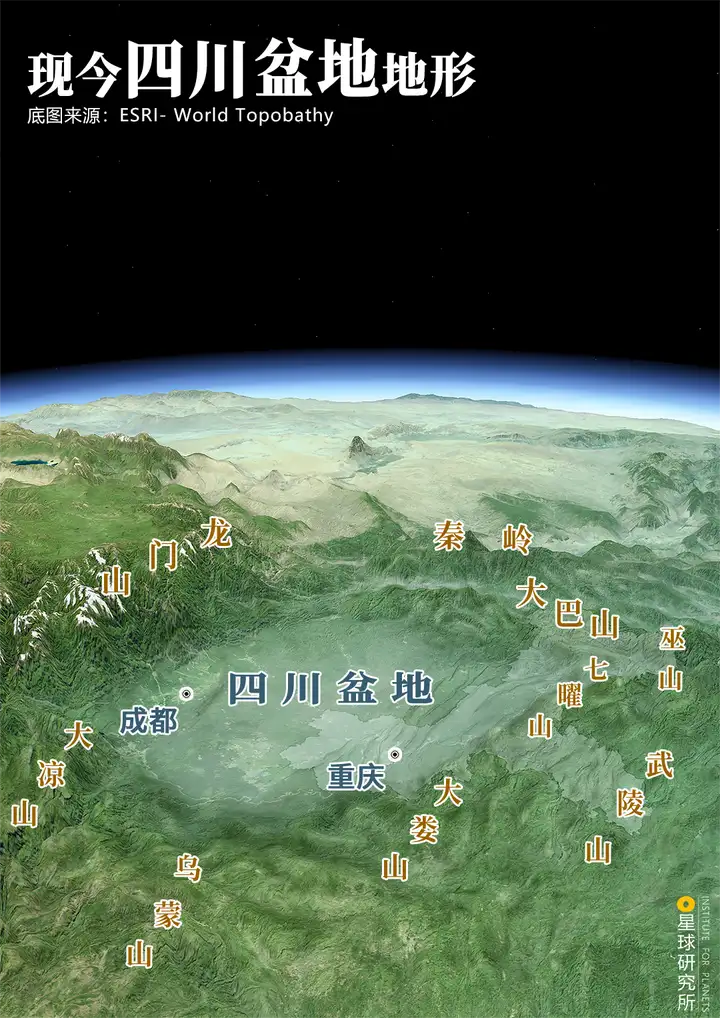

亿万年来,中国大地上发生过接连不断的造山运动,使得今日中国西南一隅群山环峙,中部则相对下陷,一个巨大的盆地诞生了,即四川盆地。

但是盆地内部并非“生来平等”,其西部和中部相对平坦适宜人类发展,尤其是肥沃的成都平原早在三四千年前就已经诞生了三星堆、金沙这样的灿烂古文化。

而盆地的东部及外围,山地丘陵合计占比超过96%,平地只有区区2.5%,这片土地便是重庆。

▼

其北部是高耸的大巴山脉,大巴山东段的阴条岭海拔2796.8m,为重庆最高峰。

▼

东南部则是群山连绵的武陵山区。

▼

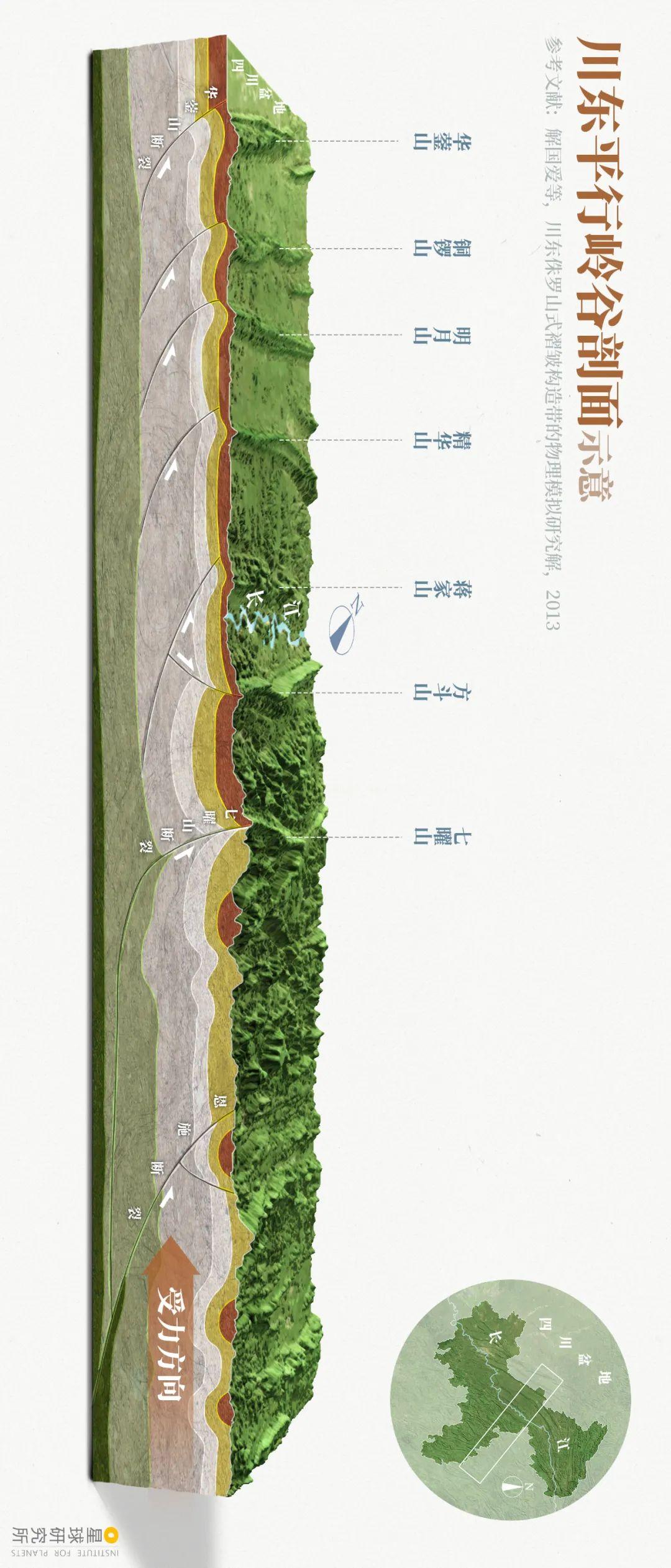

而其余的大部分区域,则是一种全球罕见的山地平行岭谷。

▼请横屏观看

大约1亿多年前,原本平坦的重庆地块受到东南方向相邻地块的强烈挤压。重庆地块下部岩层深厚而坚硬,因此变形较小。上部岩性较软的沉积岩迫于压力,则纷纷发生断裂,并渐次向盆地内部迁徙,在雪峰山以西、华蓥山断裂以东的400km内,发育了数十条平行褶皱山岭,即川东平行岭谷。

▼请横屏观看

它们从东北向西南纵贯大地,绵延千里。从空中俯瞰,如同镶嵌在大地上的琴弦。

▼请横屏观看

其中,最西侧的那道平行岭谷华蓥山,成了四川盆地两个世界的分界。其东侧是重庆及川东的山地,西侧则是四川的平原与丘陵。

▼

而东北部的平行岭谷,则受到向南推进的大巴山阻挡,逐步发生转向并与之拼合为一体,由此形成的巫山也成了封锁盆地东北缘的最后一道枷锁。

▼

就这样,大巴山、巫山、武陵山以及数十道平行岭谷,阻隔了重庆与外部的沟通,也使得重庆早期文明的发展格外艰难。

▼

重庆市地形示意,制图@陈志浩&郑伯容/星球研究所

但是当上天对你关闭大门时,往往也会为你留出一扇窗,它将至柔的江水铸成了一把把利剑,誓为斩断禁锢重庆的枷锁。

02 以水为剑

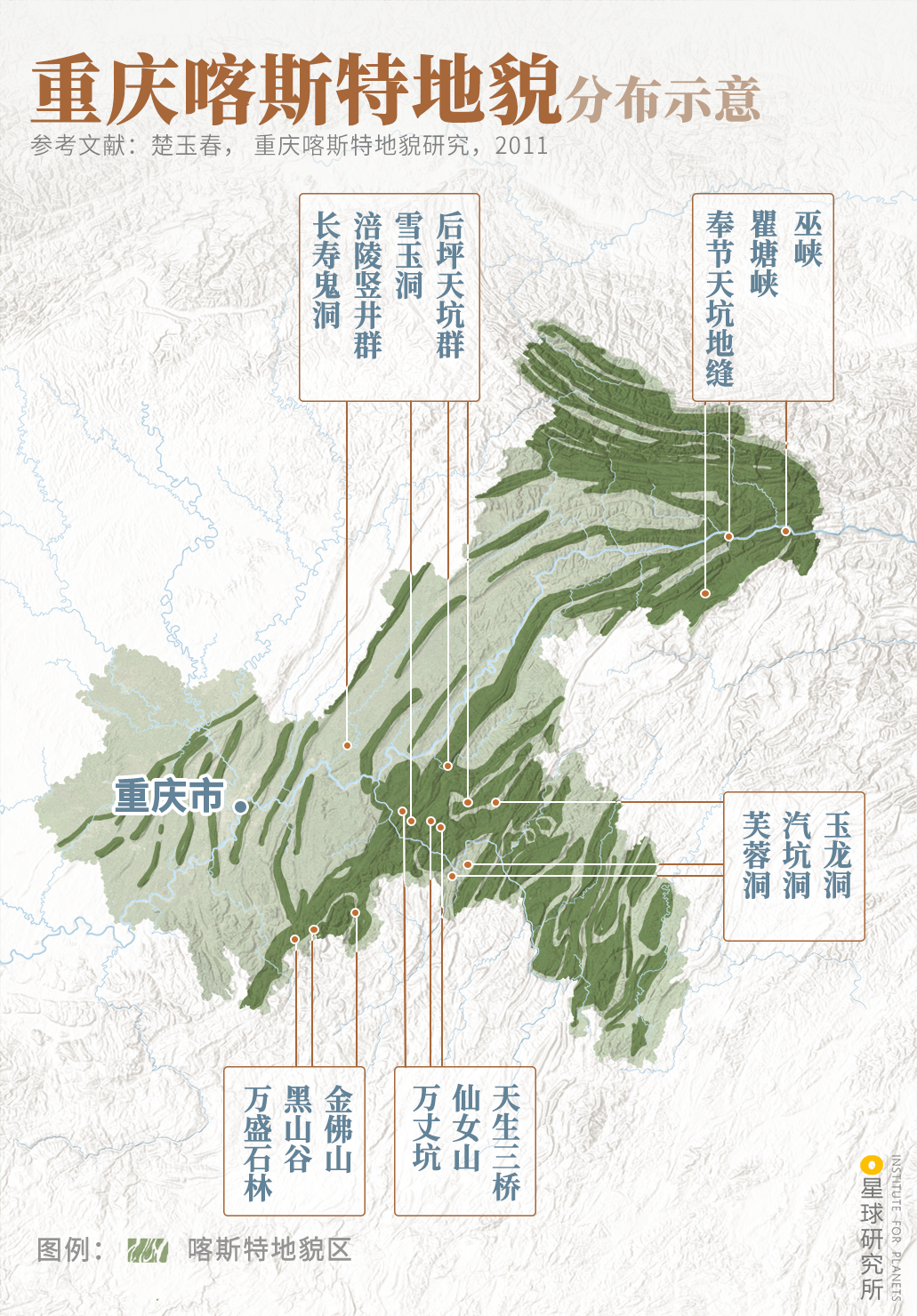

重庆降水充沛,年均降水量超过1000mm,而之前强烈的山地隆升过程导致大量碳酸盐岩出露地表,总面积高达3.96万km²,占重庆总面积的近48%。

如此大面积的碳酸盐岩遇水溶蚀,便形成了极为出众的喀斯特地貌。

▼

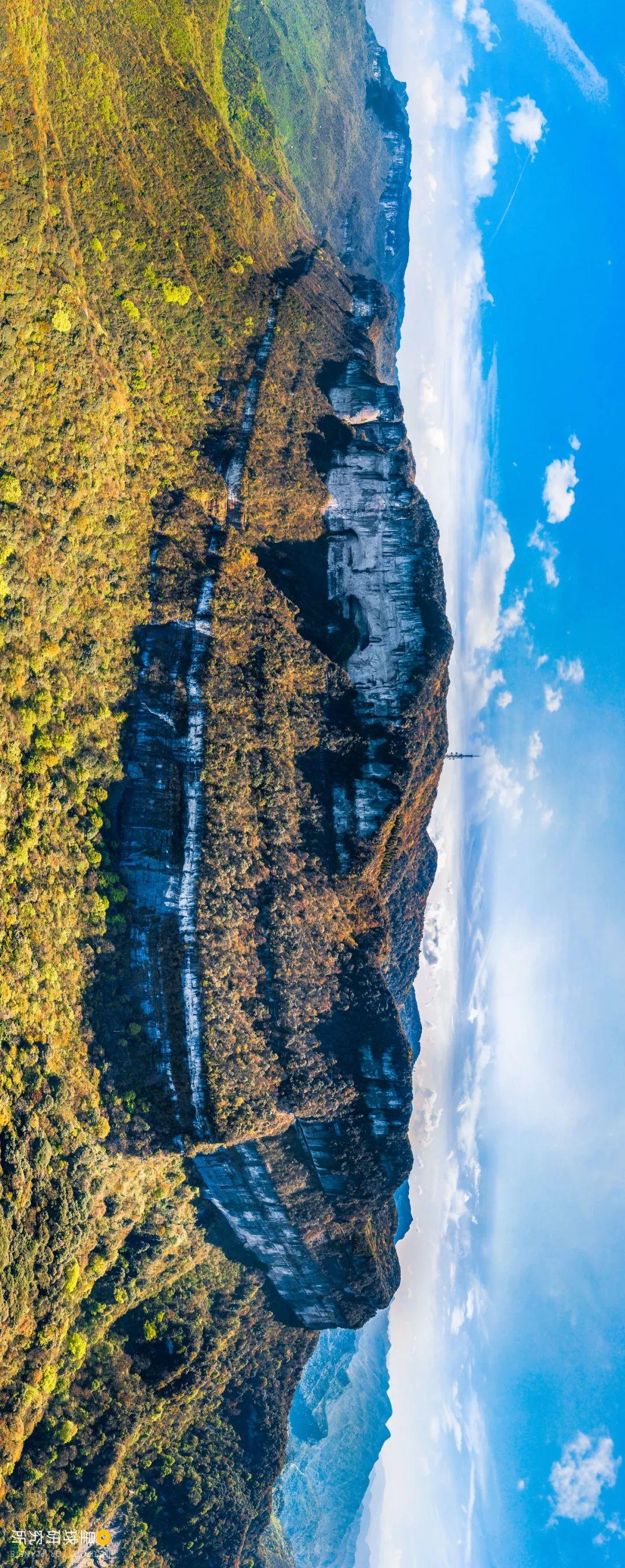

地上是罕见的海拔2238米的巨型喀斯特山体,金佛山,因其四周陡峭、顶部平缓,而被形象地定义为“喀斯特桌山”。

▼请横屏观看

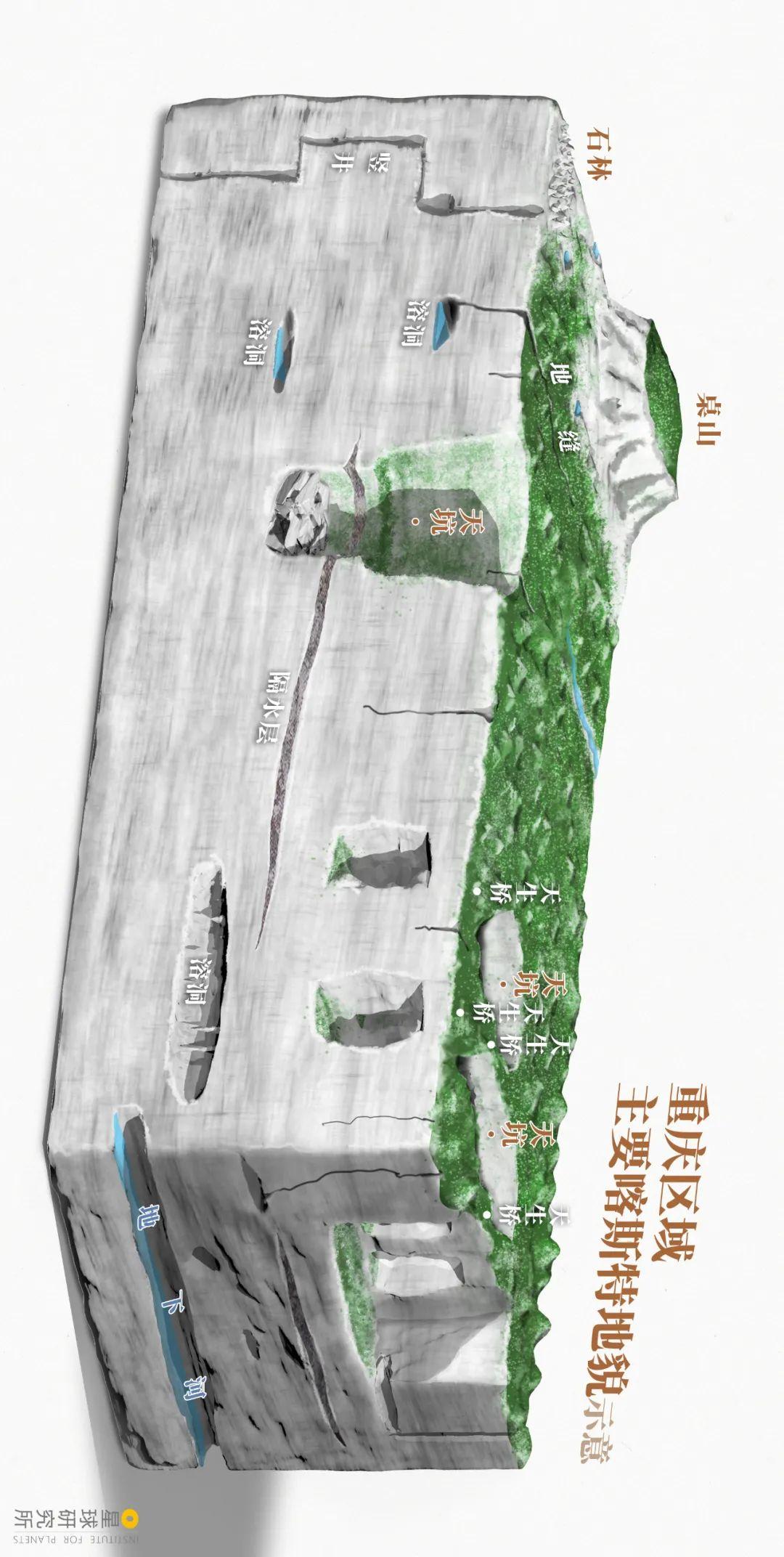

地下更是无数个深不可测的“幽冥世界”。

▼请横屏观看

包括国内已知最深的竖井,垂直向下可达1000多米。

包括全球已知最长的超级地缝,奉节地缝群,全长约37km,最大深度229米,最小宽度却只有1米。

▼

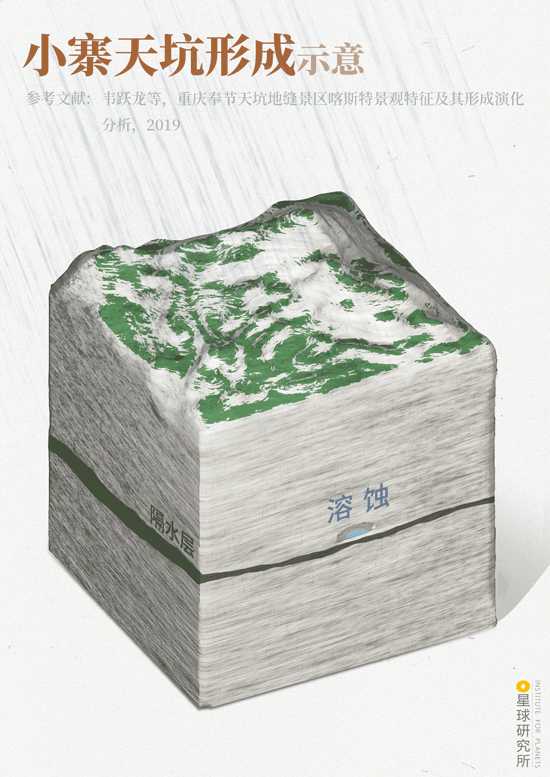

包括全球已知最深的天坑,奉节小寨天坑,它深达662m,可以将中国最高的人造建筑物上海中心大厦(632m)轻松纳入。

▼

如此深的天坑,由上下两层嵌套,是不同时期的地下溶洞经两次坍塌形成。

▼

在重庆武隆,两个相邻的天坑侧面坍塌,还塑造了神奇的天生三桥。

天龙桥、青龙桥、黑龙桥三个天生桥被天龙坑、神鹰坑两个天坑相隔,其组合之奇妙,堪称"鬼斧神工"。

▼

但是,水对碳酸盐岩的塑造仍然只是“小打小闹”,无法从根本上解除重庆的地理限制,只有当这些水流汇聚成溪、汇聚成河、汇聚成超级大江,大江化身为利剑向着群山劈砍,突破的机会才会到来。

▼

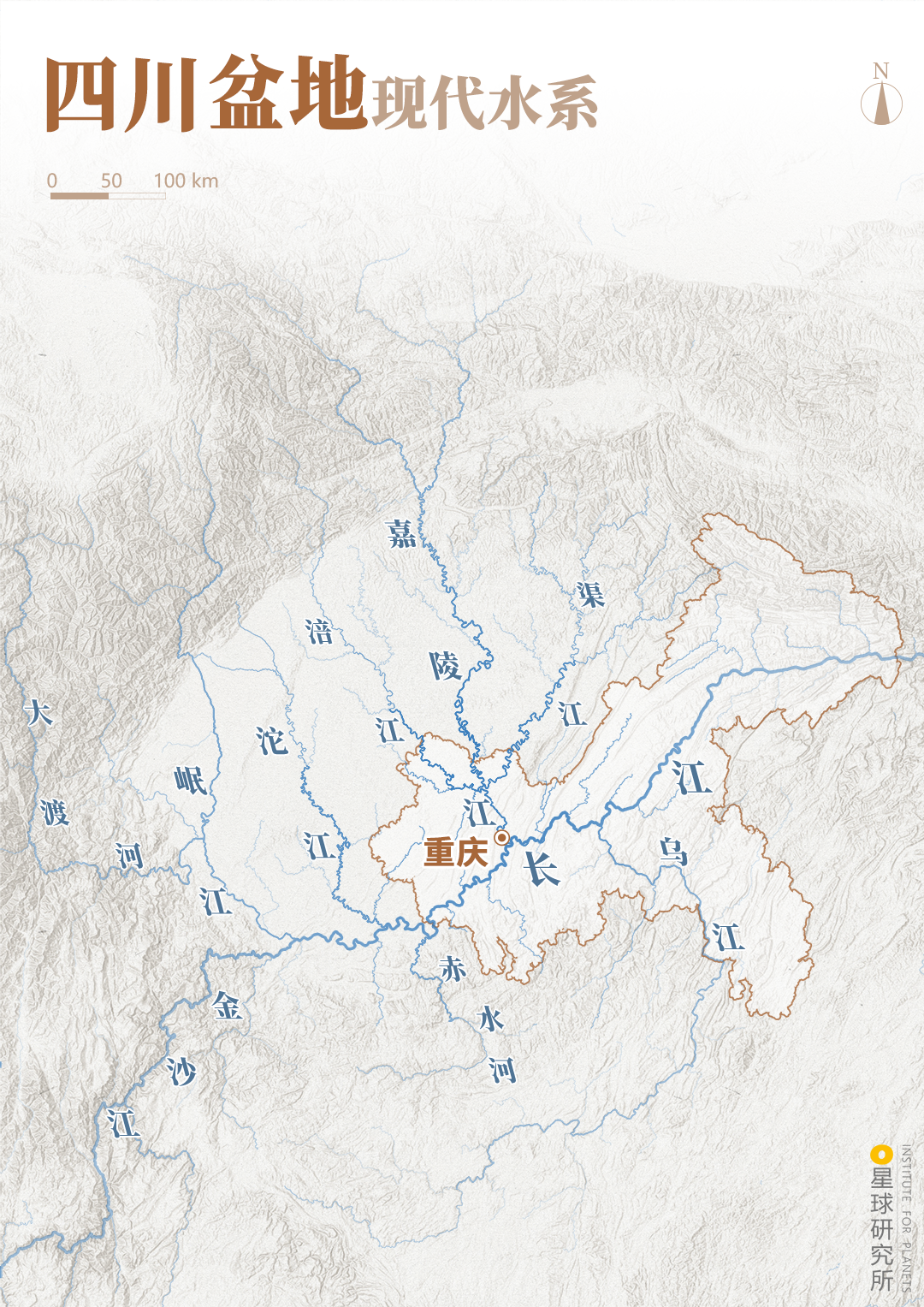

而四川盆地内部北高南低,四周江河皆向南部汇聚,位于盆地东南部的重庆收纳了大量江河。长江以南,綦江、乌江等河流大多直接从东南山地奔流而下,多险滩激流。

▼

长江以北,嘉陵江、大洪河、小江等则蜿蜒绵长。

▼

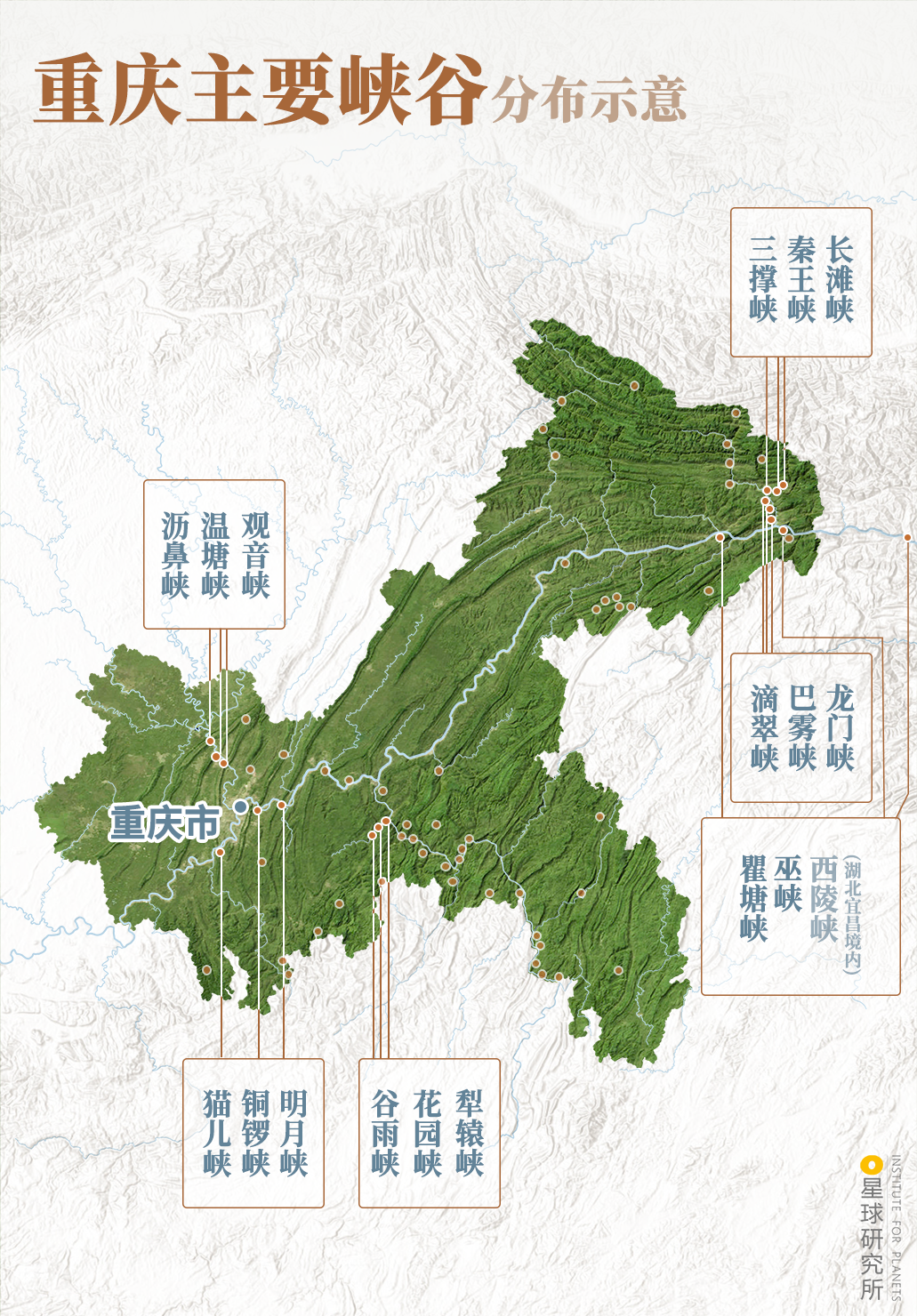

江河切穿群山,造就众多的峡谷。例如大宁河上的龙门峡、巴雾峡、滴翠峡,马渡河上的三撑峡、秦王峡、长滩峡,鸭江上的犁辕峡、花园峡、谷雨峡等。▼

可谓各种“三峡”遍布重庆。

▼

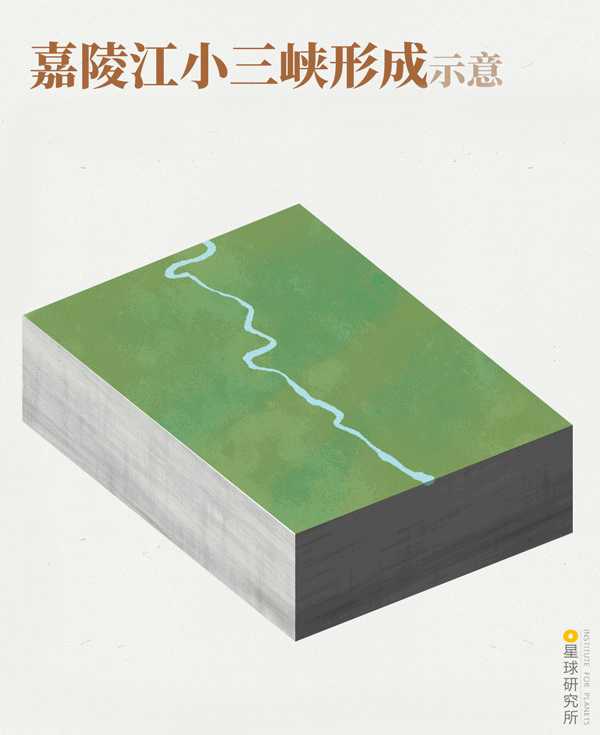

其中,长江流域面积最大的支流嘉陵江最为特别。它没有像一般河流那样沿着山谷流淌,而是连续正面撞击平行岭谷的数道山岭,切开云雾山、缙云山、中梁山,形成了又一组“小三峡”,即沥鼻峡、温塘峡、观音峡。

▼

究其原因,是因为在平行岭谷隆升前嘉陵江便在此流淌,之后平行岭谷向上隆升,嘉陵江开始倔强地在原河道基础上向下侵蚀,可谓任尔沧海桑田,我自过五关、斩六将。

▼

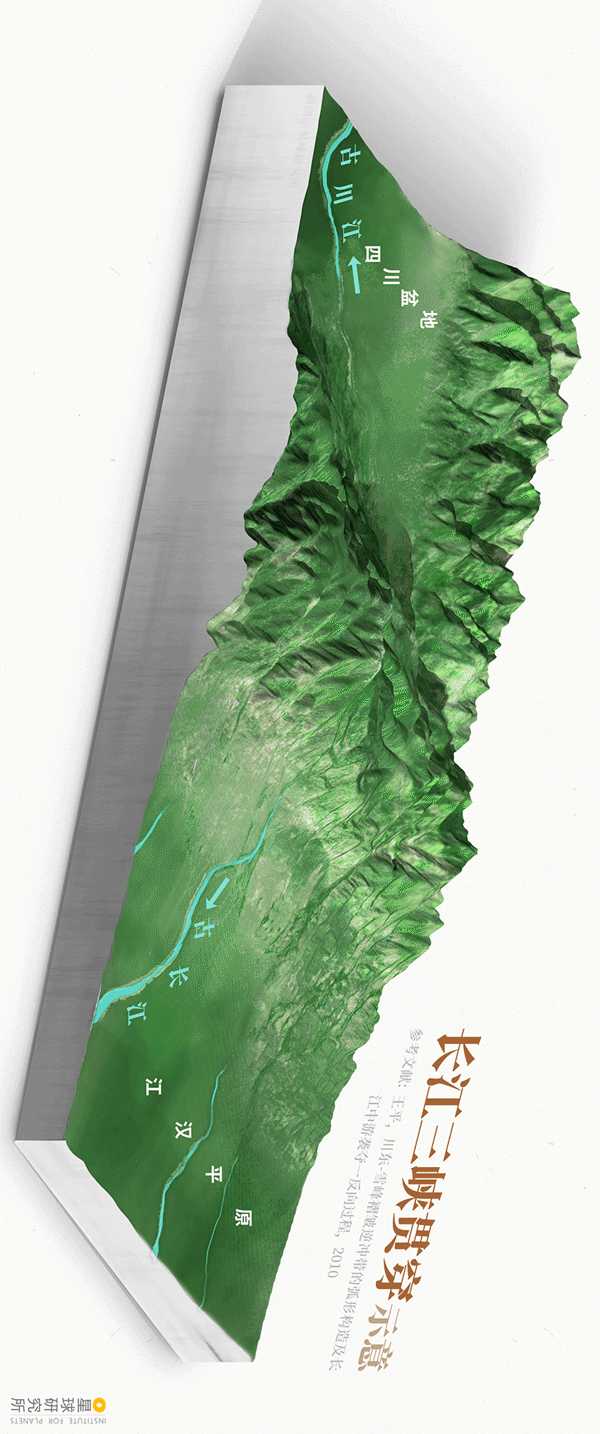

另一方面,横亘在重庆东北部,阻碍重庆与外界沟通的巫山遇到了江河更大的挑战。

数百万年前,以巫山为分水岭,一条古长江自西向东流向江汉盆地,一条古川江自东向西流向四川盆地。两江不断侵蚀巫山山岭,两相夹击之下,巫山被切穿,古川江与古长江汇流,一同东流入海。

长江正式贯通,成为哺育中华文明的母亲河。

▼

而被切穿的巫山,则留下了这场江山搏击的壮美遗迹,长江三峡。

正所谓:▼

“曾经沧海难为水,除却巫山不是云"诗歌出自元稹《离思五首·其四》

▼

至此,四川盆地内部的河流向重庆汇聚,重庆段长江又通过三峡与外部沟通。

▼请横屏观看

封闭的四川盆地,终于有了一个超级通道得以与外界交流,重庆又因为地处江河交汇处,而成为四川盆地水系的黄金交点。

▼

但是重庆的山地如此之多,也许可以承载一定的人类城镇,要想建立一个繁华大都市却并不容易。

20世纪上半叶,美国的汉学家费正清从飞机舷窗俯瞰重庆时说道:

▼

“此地并不适合人类居住,因为没有平坦的陆地”——转引自《重庆老城》

而著名作家张恨水旅居重庆时同样说道:

▼

“(重庆)地势崎岖,无可拓展”——转引自《重庆老城》

怎么办?重庆还有条件崛起吗?

有!

不过改写重庆城市命运的关键力量,不是皇亲贵胄,不是王侯将相,而是无数个普普通通的黎民英雄。他们聚合在一起,形成了一股突破地理限制的强大力量,历经三个阶段,最终造就了一个火爆大都市。

03 黎民英雄

①第一阶段

从先秦到宋元,重庆地区历经多次人口迁入,江面上往来的古人在一处长1.6km、宽15米的天然石梁上,刻录下七十二个年份的枯水位,形成罕见的“古代水文站”,即白鹤梁。

▼

而当诗人们舟行三峡时,更是留下许多脍炙人口的诗篇。

流放途中遇赦的李白心情大悦,

▼

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”——出自李白《早发白帝城》

因涨水无法启程的李商隐则颇显无奈。

▼

“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”——出自李商隐《夜雨寄北》,具体创作地点有争议

陆续增加的移民,在重庆逐渐开始创造出令人震惊的文化遗迹。始刻于初唐、鼎盛于两宋的5万余身造像,构成了壮观的大足石刻,成为世界石窟艺术的丰碑。

▼

但是作为一个城市,重庆距离成为超级都会还十分遥远。这一阶段的王朝统治者,看重的是它的军事价值,大量军事重镇依山临江而建,以江、山为天然防护,易守难攻。

著名的白帝城建于白帝山上,一面傍山、三面环水,扼守着长江三峡的西入口。

▼

钓鱼城建于钓鱼山上,嘉陵江、渠江、涪[fú]江三江在此交汇,呈半岛形、城址奇绝。

▼请横屏观看

而重庆城,即古代重庆的府城/县城,则扼守在重庆最重要的两条大江,嘉陵江与长江的交汇处,同样形如半岛。

▼请横屏观看

南宋末年,宋将彭大雅、王坚等人以重庆城、钓鱼城等数十座山城组成坚固的防御体系,抵抗蒙古大军长达40余年,导致蒙古大汗蒙哥死于钓鱼城下,这是作为军事重镇的重庆在历史上最令人瞩目的时刻。

▼

② 第二阶段

明清时期,经过“湖广填四川”,重庆地区人口大增,通过川江水系聚集四川盆地的货物,再与富庶的长江中下游贸易,商业属性日渐凸显,从军事重镇演化为商业重镇。

船工们在江面上高喊号子鼓舞士气、协调步伐,渡过一个个险滩恶水,这便是“川江号子”。

▼

纤夫们在岸边用遒劲的力量拉动船只,纤绳在石头上磨出的痕迹深达数厘米,可见航路之难。

▼

在船工、纤夫等各种人群的努力下,大大小小的贸易场镇遍布重庆长江及其支流沿岸。

▼

嘉陵江与长江交汇的重庆城,更是四方人货的最大汇集之所。

▼

清代的地方志记载了当时的盛况:

▼

“九门舟集如蚁”——出自清代乾隆时期《巴县志》

画师则将这种盛况绘成了重庆版《清明上河图》。

▼

至1891年重庆开埠后,轮船以强大的蒸汽动力,更轻松地克服长江航运之险,中外商人纷纷以重庆为基地开设洋行、商铺。这一时期的重庆已经成为一个典型的商业移民城市,来自湖广、广东、江西等地的商人,以省籍为纽带建立众多会馆。

▼

码头上的船家船工、三教九流,性格爽直、脾气火爆,在茶馆中沟通交易,如今已演变成茶馆闲聊。

▼

船工们开船时吃“开船肉”的习惯,被小贩们改良,将廉价牛肉、牛杂等切片,放入锅中烫食,成为今日重庆毛肚火锅的源头。

▼

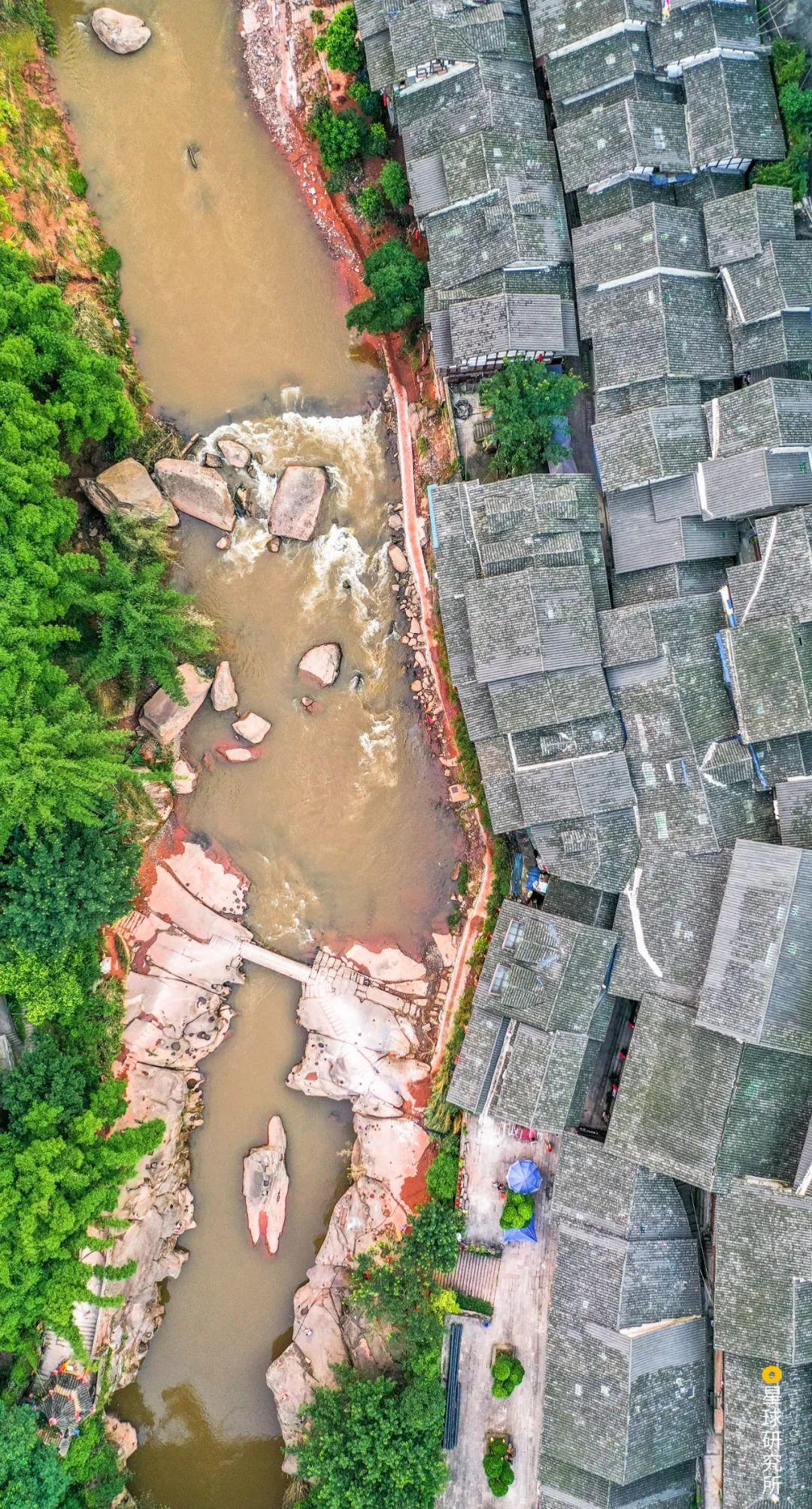

重庆的人口猛增,整个城市的面貌也在发生着剧烈变化。为了在山地中获得足够空间,吊脚楼等建筑形式被广泛应用,而且往往见缝插针,形成重屋累居、层层叠叠的堡垒。

▼

直到今天,重庆主城区的现代建筑群也依然保持这样的高密度,无数建筑物在山地上层叠而上,一片气势恢宏、密密匝匝的高楼大厦,令观者震撼。

▼

连接山城上下的则是条条“梯坎儿”(台阶),人们爬坡上坎相当锻炼身体。脚夫、力夫、挑夫、抬工等在梯坎儿上出卖力气,帮人负重爬坡,形成了最初的“棒棒军”。

▼

商人、船工、纤夫、棒棒军等各色人群汇聚,把重庆构建成了商业重镇,但是这还不够。

③第三阶段

抗日战争时期,重庆便利的水运有利于人员物资内迁,山地艰险又可以扼制敌寇进攻,从而被定为陪都,成为中国抗战的中枢。大批机构及人员内迁重庆,重庆人口又一次大幅增加。

▼

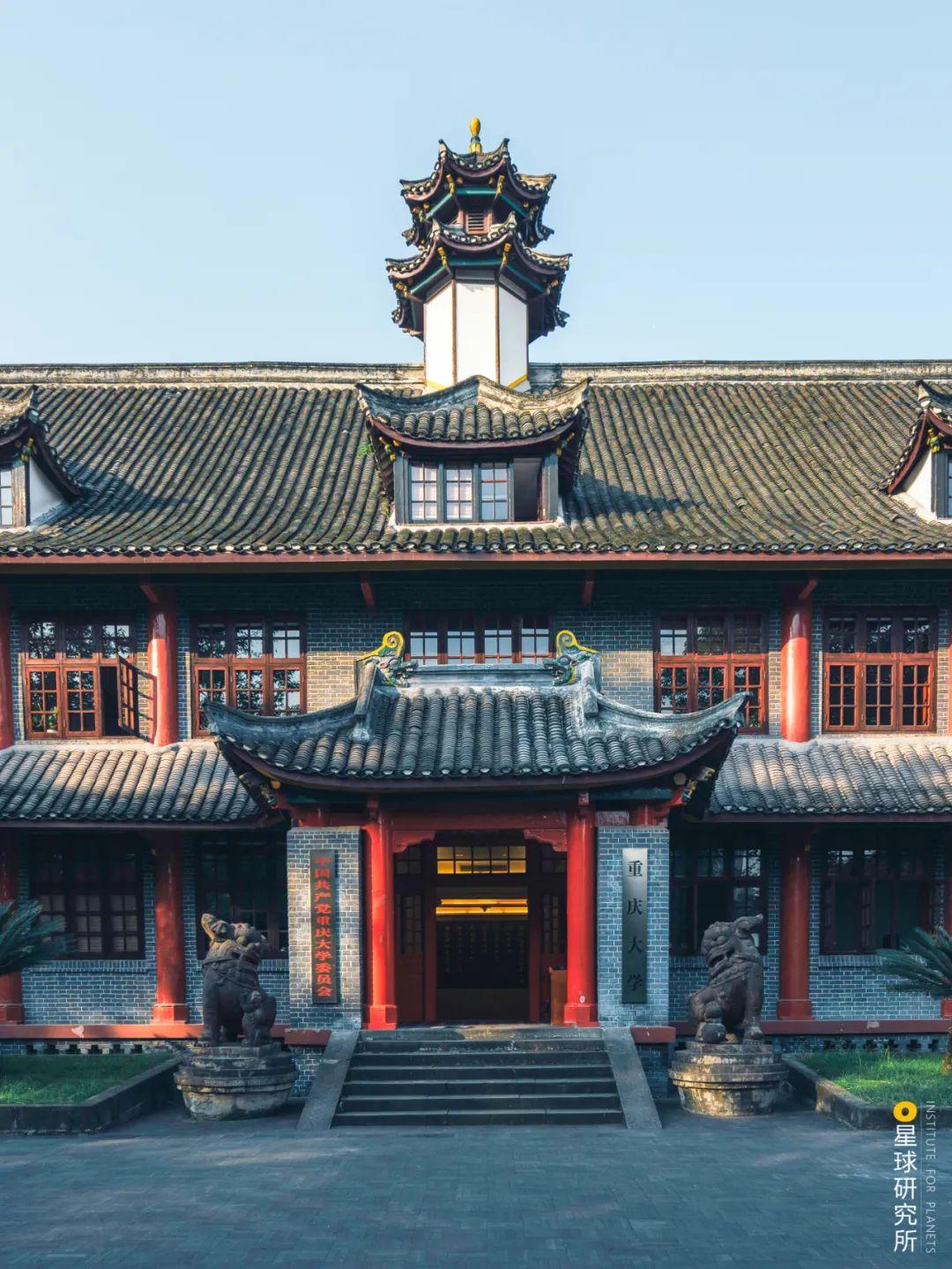

各类文化精英的迁入,造就了重庆的文化繁荣。西部的沙坪坝接纳了大量文教机构,奠定了今日沙坪坝文教区的基础。

▼

更重要的是,抗战期间全部内迁工厂中,迁至重庆的占比高达54%,大量的工厂和技术人员迁至重庆,奠定了重庆的工业基础,使得重庆由一个商业重镇逐步转变成一个工业重镇。

▼

到了1960年代,面对日趋紧张的国际局势,新中国启动“三线建设”,以“靠山、分散、隐蔽”为原则进行工业布局,重庆再次脱颖而出成为三线建设的重点。

之后的十余年间,迁至重庆的三线建设人员高达50万人,重庆的工业基础也再次得到加强。

▼

有了这样的基础,在1997年成为直辖市及至2009年完成三峡移民工作后,重庆彻底地突破地理封锁,进入了全新的发展时期。

▼

公路、铁路、航空,还有600多km的长江黄金水道,让它成为了西南地区最大的水陆空综合交通枢纽,同时也是西部地区最大的水陆江海联运的物资集散中心。

▼

经由重庆的中欧班列,每年开行1500班。

重庆江北机场,年旅客吞吐量达到4479万人次。

▼

对外交通的突破,助力重庆工业更上一层楼,它既是中国的先进装备制造基地,也是中国的高新技术产业基地。

▼

可能很多人并不知道,根据2019年的统计数据,全国每10台手机中就有1台产自重庆,全球每10台笔记本电脑中就有4台产自重庆。

与此同时,重庆内部的地理限制也逐渐被打破,这一时期索道连接了长江嘉陵江两岸。

▼

新的大桥又开始取代索道,成为更高效的跨江通道。

▼

各种精巧的立交桥随处可见。

▼

适应山地爬坡的跨座式单轨,成了外地人十分好奇的“网红”。铁轨下方使用层层叠叠的支撑柱紧贴着岩壁,使背后的楼房看起来仍有一种吊脚楼的意味。

▼

却又很快被运量更大的地铁所超越。

▼

为了适应山地,人行步道穿梭楼宇。

▼

停车场可以盘旋上升,直达四层小区路面。

▼

甚至房屋楼顶,都可让人踢一场酣畅淋漓的足球。

▼

就这样,一个难以复刻、绝不雷同的超级都市诞生了。

▼

04 火爆之城

这就是重庆,它火爆热烈,

▼

它平易近人,

▼

它大胆前卫,

▼

它突破想像,

▼请横屏观看

而这一切的背后,都离不开千千万万普通重庆人的不懈拼搏,是他们突破了重庆的地理封锁,将其从军事重镇升级到商业重镇,又从制造业重镇提升到智造重镇。

不仅建立起火爆的超级都市,也重塑了城市性格。

▼

一场轰轰烈烈的创造,越是充满艰难,成功后越能震撼世人,这正是重庆充满魅力的原因。

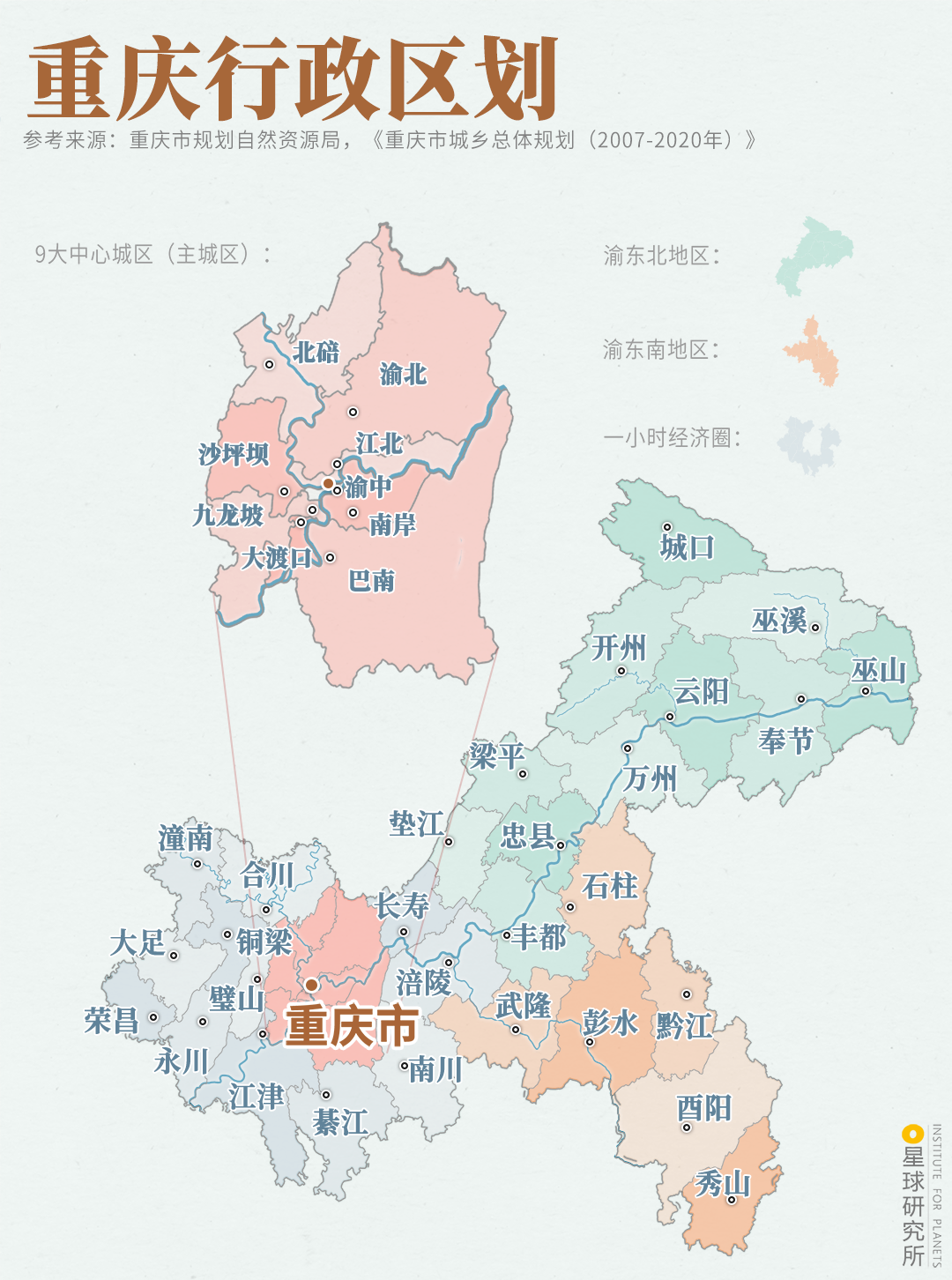

今天的重庆,是一个拥有38个区县,总面积达82402km²,人口达3124.32万,不逊于一省的超级直辖市。

▼

当这样的超级直辖市挣脱了亿万年的禁锢,其能量释放将无与伦比。

今天的重庆是一座超级山城,万家灯火高低辉映,漫天星汉。

▼请横屏观看

今天的重庆还是一座超级江城,大江横流,气吞万里如虎。

▼

今天的重庆又是一座快乐之城。

9月26日,一座浓缩了重庆特色、以巴渝文化为主题,集主题乐园、文化演艺、现代商业、高端酒店、体育竞技、夜游市场等多种消费形态于一体的文化旅游商业综合体,重庆融创文旅城,将于沙坪坝西部新城正式开城。

▼

其中,融创渝乐小镇拥有148米高的摩天轮“山城之光”,全球最高U型过山车“传奇双龙”,独具山城特色的“夜游闹市”,4大主题街区、22项游乐设备。

▼

雪世界、海世界、水世界,三大室内主题乐园各具缤纷特色。融创茂、融创文旅城酒店群共同打造的丰富业态与文旅项目,将让大家充分体验欢乐、刺激与潮流。

▼

这座总建筑面积近70万平米的超级文旅综合体,不仅将为重庆带来更多欢乐,也将成为全新的“世界一站式度假目的地”。

今天的重庆,不断登上热搜、爆红网络。

人们以为重庆是网红,其实这只是它亿万年的潜力到了爆发的时刻。

全文完,感谢阅读。

本文创作团队

- 撰文 | 所长 风子

- 图片 | 谢禹涵

- 地图 | 陈志浩

- 设计 | 郑伯容

- 审校 | 黄超越

- 封面摄影师 | 歪杰

- 参考文献:[1]周勇主编. 重庆通史 第2版[M]. 重庆:重庆出版社, 2014.04.

- [2]李禹阶著. 重庆移民史[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2013.10.

- [3]蓝勇著. 中国川菜史[M]. 四川文艺出版社, 2019.09.

- [4]陈蔚,胡斌等编著. 重庆古建筑[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2015.12.

- [5]何智亚文/摄影. 重庆老城[M]. 重庆:重庆出版社, 2010.09.

- [6]刘敏著. 重庆地理[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2016.03.

- [7]韦跃龙,李成展,陈伟海,吴忠,罗劬侃,翟秀敏,白冰. 重庆奉节天坑地缝景区喀斯特景观特征及其形成演化分析[J]. 地球学报,2019,40(05):747-766.

- [8]楚玉春. 重庆喀斯特地貌研究[D].西南大学,2010.

- [9]关圣浩. 川东多套滑脱层褶皱带构造特征与变形机制[D].浙江大学,2017.[

- 10]解国爱,贾东,张庆龙,吴晓俊,沈礼,吕赟珊,邹旭. 川东侏罗山式褶皱构造带的物理模拟研究[J]. 地质学报,2013,87(06):773-788.

- [11]刘心怡. 关于川东—湘鄂西一带隔挡、隔槽式褶皱形成机制综述[J]. 中山大学研究生学刊(自然科学.医学版),2013,34(02):50-56.

- [12]刘威. 盆地形成机制与演化过程——以四川盆地为例[J]. 中国石油石化,2016(21):17-18.

- [13]何登发,李德生,张国伟,赵路子,樊春,鲁人齐,文竹. 四川多旋回叠合盆地的形成与演化[J]. 地质科学,2011,46(03):589-606.

- [14]张斌,艾南山,黄正文,易成波,覃发超. 中国嘉陵江河曲的形态与成因[J]. 科学通报,2007(22):2671-2682.

... The End ...

星球研究所

↑一群国家地理控,专注于探索极致世界